近年、自転車事故の増加に伴い、道路交通法の改正が行われています。

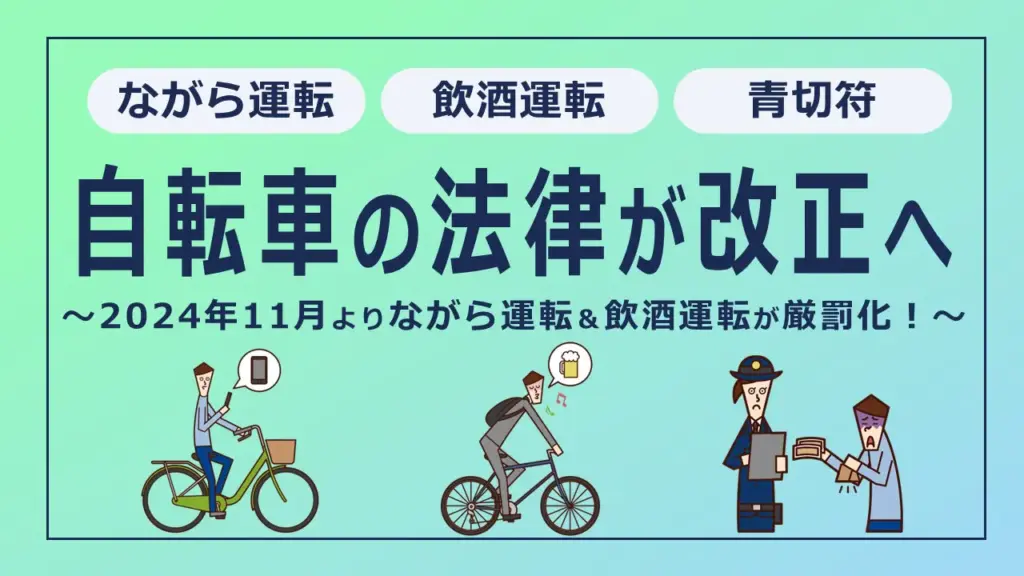

2024年11月には既に一部の新しい罰則が施行され、2026年4月には自転車にも「青切符」制度が導入される予定となっています。

これらの改正により、自転車利用者の交通マナーの向上と安全な道路環境の確保が期待されています。

自転車は身近な交通手段として多くの人に利用されていますが、これまで罰則が軽微だったため、ルール違反が横行していました。

しかし、今回の法改正により、自転車も厳格な取り締まりの対象となります。

自転車を利用する全ての人が、新しいルールを正しく理解し実践することが求められています。

2024年11月から施行された新しい罰則

2024年11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、

また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。

ながら運転(ながらスマホ)の罰則強化

従来は指導警告のみだったスマートフォンの使用が、厳格な刑事罰の対象となりました。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い処罰が科せられます。

これは自動車の運転と同等の処罰となっており、自転車運転中の携帯電話使用がいかに危険視されているかがわかります。

対象となる行為は、通話やメール、インターネットの閲覧、ゲームなど、画面を見ながら操作する行為全般です。

音楽を聞くためのイヤホン使用も注意が必要で、周囲の音が聞こえない状態での運転は危険運転として処罰される可能性があります。

酒気帯び運転の新設

これまで自転車の飲酒運転は酒酔い運転のみが対象でしたが、新たに酒気帯び運転も罰則の対象となりました。

自転車の酒気帯び運転をした者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

酒気帯び運転は、呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上の状態で運転することを指します。

「ちょっとだけなら」という軽い気持ちでの飲酒後の自転車運転は、重大な法律違反となることを認識する必要があります。

2026年4月から導入される青切符制度

16歳以上を対象に適用され、113の違反行為が対象になります。

2026年4月1日から施行される予定です。

この青切符制度の導入により、自転車の交通違反に対する取り締まりが大幅に強化されます。

青切符制度とは

青切符制度とは、交通違反をした際に反則金を納付することで刑事処分を免れる制度です。

これまで自転車には適用されていませんでしたが、2026年4月からは16歳以上の自転車運転者に適用されます。

青切符を受けた場合、指定された期限内に反則金を納付すれば、その時点で処理が完了します。

しかし、期限内に納付しなかった場合は、刑事手続きが開始され、より重い処罰を受ける可能性があります。

主な違反行為と反則金額

113の違反行為について3000〜1万2000円の反則金を定めた。

具体的な反則金額は以下の通りです。

最も高額な反則金は走行中の携帯電話使用(ながら運転)は1万2000円となっています。

これは危険性が特に高い行為として重く処罰されることを示しています。

2人乗りや2台以上の並走が3000円は比較的軽微な違反として扱われますが、

それでも相応の処罰が科せられます。

ブレーキがない「ピスト自転車」での走行は5000円となっており、

安全装置の不備に対する罰則も明確化されています。

歩道通行や逆走など通行区分違反が6000円は、日常的に見かける違反行為ですが、

今後は厳格に取り締まられることになります。

その他の重要な違反行為

信号無視、一時停止義務違反、優先道路通行車妨害など、自動車と同様の交通ルール違反も対象となります。

これらの違反は事故に直結する危険性が高いため、重点的に取り締まりが行われると予想されます。

放置駐車違反も9000円の反則金が科せられ、駐輪場所についても注意が必要です。

歩行者の通行を妨げる場所への駐輪は避け、指定された駐輪場を利用することが重要です。

自転車利用者への影響と対策

2024年は全国でおよそ133万件の指導警告票が発行されています。これまで指導警告で済んでいた違反が、今後は反則金の対象となるため、自転車利用者への影響は大きいと考えられます。

日常的な注意点

まず、スマートフォンの使用は運転中は絶対に避けることが必要です。

急ぎの電話やメッセージがある場合は、安全な場所に停車してから対応しましょう。

飲酒後の自転車運転も絶対に避けるべきです。

「自転車なら大丈夫」という考えは完全に間違いであり、重大な法律違反となります。

交通ルールの遵守も徹底する必要があります。

信号待ちや歩道通行、並走など、これまで軽く考えていた行為も、法律違反として処罰される可能性があります。

安全運転への取り組み

ヘルメットの着用は努力義務ですが、安全のためには積極的に着用することが推奨されます。

特に子どもや高齢者は、頭部外傷のリスクが高いため、ヘルメット着用は重要です。

定期的な点検とメンテナンスも欠かせません。

ブレーキの効きやライトの点灯、タイヤの空気圧など、安全に関わる部分は定期的にチェックしましょう。

交通ルールの再確認も大切です。

道路交通法の自転車に関する規定を改めて学習し、正しい運転方法を身につけることが重要です。

まとめ

自転車の罰則強化は、交通安全の向上と事故防止を目的としています。

2024年11月から施行された新しい罰則と、2026年4月から導入される青切符制度により、自転車運転者の責任は大幅に重くなります。

これらの変更は、自転車が車両として位置づけられていることを明確にし、自動車と同様の責任を求めるものです。

自転車利用者は、新しいルールを正しく理解し、安全運転を心がけることが求められています。

法律の改正は処罰を強化することが目的ではなく、交通安全の向上が最終目標です。

すべての道路利用者が安全に通行できる環境を作るため、自転車利用者一人ひとりが責任を持って行動することが重要です。

今後は、これまで以上に慎重な運転を心がけ、交通ルールを遵守することで、安全で快適な自転車利用を続けていきましょう。

法律改正を機に、改めて自転車の安全運転について考え直し、実践することが求められています。

コメント